ハンドレページ ハロウ

1934年に爆撃機の近代化を図るためにイギリス空軍が出した仕様B.3/34に応じたのはアームストロング社のホイットリーとハンドレページのハロウであった。 ハロウは当初から訓練機兼用のつなぎ機種でもっとモダンな爆撃機が現れたら輸送機として使われる予定であった。 ハンドレページ社はハロウを作るにあたって、多くの部品を多くの下請け会社に作らせるという新しいシステムを採用した。 量産型の最初はブリストル.ペガサスXエンジン(850馬力)を搭載していたが、40機めからはペガサス XXエンジン(925馬力)に換装された。 機首、尾部など3個所にはじめての動力銃座を装備していた。 部隊配備は1937年1月からで、生産はその年の12月に終了したが前線では第二次大戦後半まで使われた。 ハロウの変った用途として空中機雷の敷設の試みがあった。 これは強大化するナチス空軍に脅威を感じ、いかにして本土を空襲から守るかということに狂奔していたイギリスが考え出したひとつの案である。 長さ600mのピアノ線に無数の爆薬と小さいパラシュートものを敵編隊の侵入路に敷設するのであるが、3ヶ月にわたるテストの結果、実用的でないことが判明して実験は中止された。

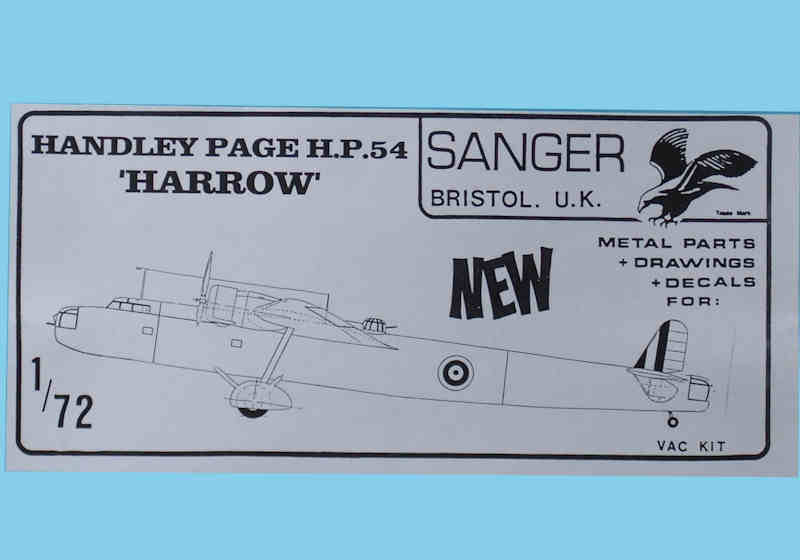

形式: 爆撃兼輸送機 エンジン:ブリストル.ペガサス XX 925馬力2基 武装:7.7mm 旋回式機関銃4挺、 最大速度:322km/時(高度3,048m) 巡航速度 262km/時 海面上昇率:216m/分 上昇限度:6,950m 航続距離 2,960km 自重:6,169kg 全備重量:10,433kg 全幅:26.95m 全長:25.04m 生産台数:100

Elke C. Weal “Combat Aircraft of World War Two”, Arms and Armour Press, London 1977 Bernard Fitzsimons ed. “The Illustrated Encyclopedia of 20th Century-Weapons and Warfare Vol.12” Chris Bishop ed.“The Complete Encyclopedia of Weapons of World War 2”, Prospero Books, 1998 Peter Lewis “The British Bomber since 1914” Putnam 1967 Owen Thetford “Aircraft of the Royal Air Force 1919-1958”