ダグラス C-32

1931年、木製構造のフォッカー F-10A旅客機の墜落事故により、アメリカ旅客航空会社は木製構造機については定期的に内部構造の徹底的な検査を行うことを義務つけられた。 これは多大のコストを伴うものであったので各社は全金属製の新型航空機の開発に目を向けた。 TWA社はボーイングが開発中のモデル247に目をつけたが、これはユナイテッド社に優先されることになっていたので、新しい航空機を開発することに踏み切り、要求仕様を航空機メーカー各社に通知した。 これはエンジン3基で全金属製、乗客数12以上というものであった。 ダグラス社の若き社長ドナルド.W.ダグラスは直ちに行動を起こし、TWAの仕様を受け取ってからわずか10日後に設計計画案を提出している。 要求では3発機となっていたが、双発でも安全性に問題がないことを当時TWAの技術顧問になっていたチャールス.リンドバーグに納得させ双発機とした。 新設計案では、そのときダグラス社の傘下に入っていたジョン.K.ノースロップが考案した主翼桁構造を採用し、また主翼の付け根部分と胴体を一体構造にして、競争相手のボーイング247型機では主翼桁が客室内を横切り、通行のじゃまになっている問題を解消した。 これらの点がTWAに気に入り、ダグラスのデザインが採用された。

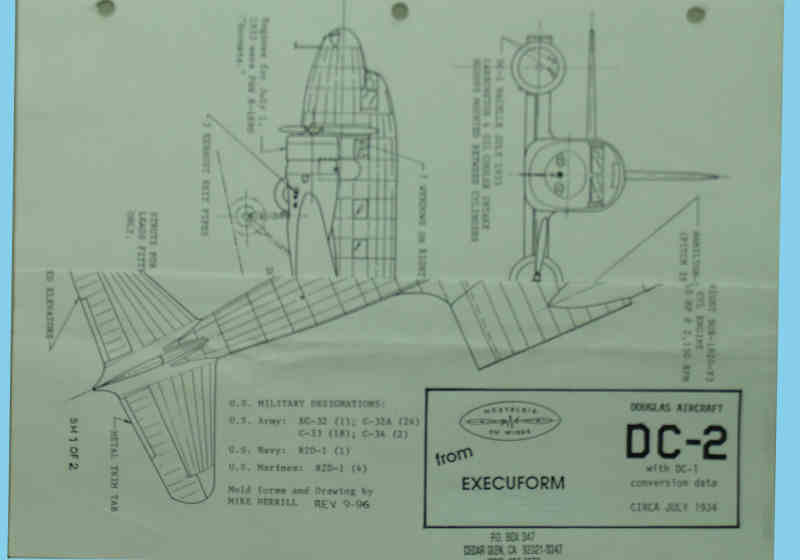

DC-1の試作機は1933年7月1日に初飛行し、その後夜間の大陸横断飛行に成功した。 TWAはさらに量産型としてはエンジンをさらに強力なものに代え、胴体を約60cm延長して座席を1列増やしたものを25機発注した。 これがDC-2となり、旅客機の歴史で最高傑作ともいえるDC-3へと続く長いダグラスDCシリーズ旅客機の発端となったのである。

DC-2はアメリカの他の航空会社でも争って採用されただけではなく、KLM,スペイン、スイスなどでも使われた。 1934年に行われたイギリス-オーストラリア間の飛行レースの輸送機部門で優勝するなど輝かしい成績を残した。 当然この輸送能力は軍関係者の注目を引き、まずアメリカ海軍が1934年に本機をR2Dの型式名で採用、ついで陸軍が1936年にC-32の型式名で採用した。

DC-2の高性能は外国の航空機製作メーカーの関心を集め、1934年にはオランダのフォッカー社がDC-2の製造とヨーロッパにおける販売権を取得したのを始め、同じ年に日本の中島飛行機が製造権を取得し、1936年から1937年の間に5機を製造して大日本航空が日本と台湾を結ぶ路線で使っている。

第二次大戦の初期に活躍したが、とくに目立つのは1941年日本軍による攻撃が始まったとき、フィリッピンからの脱出に使われたことである。

形式:輸送機 エンジン:ライト.サイクロン SGR-1820F-52 空冷760馬力 x 2 最大速度:338km/時(海面 ) 巡航速度:306km/時 上昇率:305m/分 上昇限度:6,843m 航続距離:1,609km 自重:5,628kg 全備重量:8,419kg 全幅:25.91m 全長:18.89m 生産台数:208

Elke C. Weal “Combat Aircraft of World War Two”, Arms and Armour Press, London 1977

Bernard Fitzsimons ed. “The Illustrated Encyclopedia of 20th Century-Weapons and Warfare” Vol.21

Ed.: David Donald “Encyclopedia of World Aircraft” Prospero Books 1999

Rene Francillon “McDonnell Douglas Aircraft since 1920” Putnam Aeronautical Books 1979

F.G. Swanborough “United States Military Aircraft since 1909” Putnam 1963