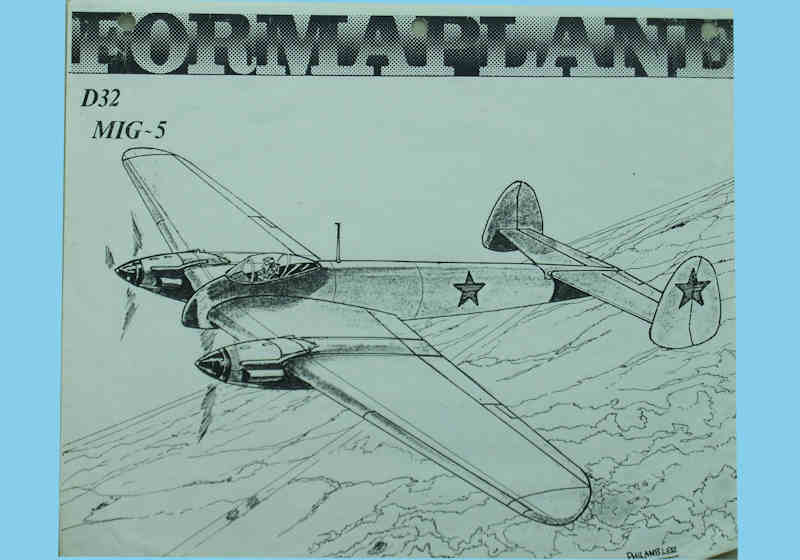

ミグ MIG-5(DIS)

双発単座戦闘機のアイデアは第一次大戦後半から持ち上がったが、1940年代になるまで具体化はされなかった。 それまでいろいろな国でそのようなタイプの計画が浮き上がってはまた消えていった。 ソ連もその例外ではなく、1939年には双発の長距離単座戦闘機の仕様を出した。 これに答えてミグ設計局が提案したのが本機で、単に双発戦闘機を表すDISという型式名で呼ばれた。 DISは低翼で基本構造は木製、パイロットその他の必要な機材を搭載できる最小の大きさであった。 構造は胴体、翼とも木製の骨組みにベークライトの表皮でパイロットは主翼の中心付近に座り、その下には37mm機関砲を搭載することになっていた。主翼は3つに分かれ、中心部は胴体と一体型を形成し、燃料タンクを収容した。主翼上部には7.62mm機関銃4挺が備えられた。 DISはもともと長距離援護戦闘機として計画されたが、地上攻撃、雷撃用としても考えられ、800kgまでの爆弾または魚雷を吊り下げることができるように設計され、さらに偵察用カメラの搭載も考慮された。

1941年の夏までに少なくとも2機の試作機が作られた。全備重量は8,060kg、最高速度は610km/時、航続距離は2,280km、5,000mまでの上昇時間は5分30秒の予定であった。

この種の航空機の用途について確固たる方針はなく、陸軍共同作戦をもっぱらとするソ連陸軍からは冷たい扱いを受けた。 しかもミグ設計局は当時量産中であったMig-3の改良に追われDISの開発は二の次になってしまった。 それでも開発は続けられエンジンをより強力なシュべトフM-82F空冷1,700馬力に換え、37mm機関砲1門の代わりに23mm機関砲2門を備えた型が飛行テストで好成績を示し、Mig-5の型式名を与えられて量産準備にとりかかった。 しかしソ連陸軍戦闘機の使命はあくまで地上軍支援であり、長距離援護戦闘機は不要であるとの結論が出て1942年後半には本機の開発はすべて中止された。 なおMig-5という型式名は最終的にMig-3の改良型に与えられている。

形式: 長距離双発単座戦闘機 エンジン:ミクリンAM-37液冷14気筒1,400馬力2基 最大速度:610km/時(高度 7,000m) 航続距離:2,500km 上昇時間:5分30秒(5,000mまで) 上昇限度:10,900m 自重:5,446kg 全備重量:7,605kg 全幅:15.10m 全長:10.88m 武装:23mm機関砲1門、7.62mm機関銃4挺 生産台数: 不明

Bernard Fitzsimons ed. “The Illustrated Encyclopedia of 20th Century-Weapons and Warfare Vol.17”

Green,Wiliam and Gordon Swanborough "Soviet Air Force Fighters World War 2 Fact Files"

Lennart Andersson “Soviet Aircraft and Aviation 1917-1941” Putnam Aeronautical Books 1994

Bill Gunston & Yefin Gordon “Mig Aircraft since 1937” Putnam Aeronautical Books 1998